宜春学院是一所办学历史悠久的全日制公办普通本科高校。学校坐落于赣西中心城市——江西省宜春市。

宜春学院前身是1958年创办的宜春大学。2000年1月,经教育部批准,原宜春师范专科学校、宜春医学专科学校、宜春农业专科学校、宜春市职工业余大学“三专一校”合并升格为本科院校,成立宜春学院,是省市共建、以市为主的地方高校。

学校现有本部校区、北校区和西校区三个校区,占地面积2000余亩。固定资产总值达14亿元,其中教学科研仪器设备值2.8亿元,各类纸质图书资料200多万册。有专任教师1100多人,其中,具有高级专业技术职称的教师占专任教师比例达40%以上,博士、硕士学位教师占专任教师比例87%以上。享受国务院政府特殊津贴专家、省政府特殊津贴专家、江西省“百千万工程”人选、江西省“双千计划”项目人选、“赣鄱英才”人选、“赣鄱俊才”人选、省“金牌教师”“井冈学者”“四个一批”人才等省级以上人才80余人次。学校聘请了中国科学院院士、中国科技大学博士生导师陈仙辉等100余位知名专家学者为客座教授。

学校现有16个教学院,十大学科门类,66个本科专业(招生专业53个),1 个专业学位硕士点,1个博士后科研工作站。现有全日制在校学生近21000人,其中,硕士研究生200余人,留学生160余人。

学校有国家级特色专业2个、国家综合改革试点专业1个、国家“卓越人才教育培养计划”专业2个,省级一流特色专业2个、省级特色专业8个,教育部省级一流专业建设点9个,教育部“新农科”项目2项、“新工科”项目1项,省级重点产业学院2个,国家级一流本科课程3门。学校现有国家级创业孵化示范基地1个,国家级创新创业教育实践基地1个,国家级大学生校外实践基地1个,首批国家体育科普基地1个,高校科普品牌示范工程1个,省级2011协同创新中心1个,省级重点实验室(中心)5个,省发改委工程研究中心1个,省高校重点实验室(中心、基地)6个,省级高校实验教学示范中心3个,省旅文厅重点基地1个,省非物质文化遗产研究基地1个,省级人才培养模式创新实验区2个,科技小院5个。

学校大力推进科研强校,注重科研反哺教学。近年来,教师年均科研经费超6万元,承担了国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目等国家级科研项目70余项,其他各类项目1500余项;获省级以上成果奖37项;发表核心期刊论文1000余篇,出版专著(译著)100余部;在生物医药、美容医学、两系杂交水稻等方面的研究达到国内先进水平。

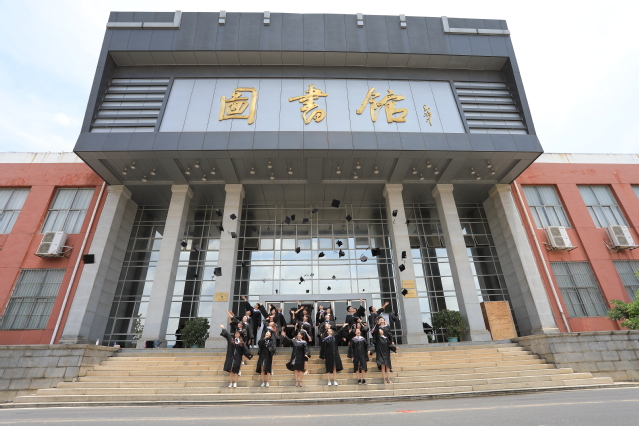

学校始终坚持立德树人,秉承“厚德、尚能、博学、笃行”的校训,围绕建设有特色高水平地方应用型大学办学定位,践行“地方性、应用性、开放性”办学理念,致力于培养“五有”人才。办学60多年来,从这里走出了中国科学院院士、全国劳动模范、全国脱贫攻坚先进个人、全国优秀教师、全国先进工作者、全国优秀党务工作者、全国抗疫先进工作者、全国优秀医务工作者,走出了一大批上市公司董事长、总经理,走出了包括扎根教育、医疗、农业和管理等领域骨干在内的18万余名优秀毕业生。

学校聚焦有特色高水平地方应用型大学办学定位,以建设“五宜大学”为目标,不断推进内涵式高质量发展,学校的办学层次、办学声誉不断提升:2004年,获批学士学位授予单位;2006年,开始开展留学生教育;2007年,学校以“良好+”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2011年,学校成为“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位”。2012年开始招收药学专业硕士研究生;2015年,被批准为江西省首批转型发展试点院校;2017年,通过教育部临床医学专业认证;2018年通过教育部本科教学工作审核评估,被评估专家评价为“是一所特色鲜明、优势突出、极具发展潜力的地方高校”。2019年,获批“全国创业孵化示范基地”,入选“全国创新创业典型经验高校”50强;2020年,与俄罗斯萨马拉社会与师范大学联合开办音乐学本科专业中外合作办学项目;2020-2022年,连续3次入选中国高等教育学会“全国新建本科院校大学生竞赛排行榜”百强名单;2021年,药学学科获批省双一流学科,学校获批为省“十四五”新增硕士学位授予单位重点建设单位;2022年获批国家级创新创业教育实践基地、体育科普基地,荣获2022年度省属高校综合考核应用型高校第一等次;2024年,大数据与人工智能产业学院获批江西省重点产业学院,新能源产业学院成为全省目前仅有的五个典型培育建设单位之一。2025年明确“三步走”发展战略,实施“五五”工程与“十百千万”行动,全面打造“五宜”特色大学。

进入新发展阶段,宜春学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,从办学治校能力、综合管理效能、内涵特色建设、学生培养质量、社会服务水平和资源条件保障等多方面,推进“教育、科技、人才”三位一体协同发展,走有特色高水平地方应用型大学办学之路,办好人民满意的教育。

(本介绍数据截止日期为2025年9月28日)