本站讯(文传学院 供稿)近日,我校文传学院地理科学教研室车彦军博士课题组新成果在Nature旗下《Scientific Reports》上发表,该院为论文第一完成单位,课题组联合西北师范大学、中国科学院西北生态环境资源研究院、南京师范大学和北京师范大学,基于能量平衡模型(Energy Mass Balance model)原理,模拟中亚东天山代表性冰川——乌鲁木齐河源1号冰川(Urumqi River Glacier No.1)消融过程,揭示了气候变暖背景下,中亚东天山地区冰川消融对气候变化的响应机理。

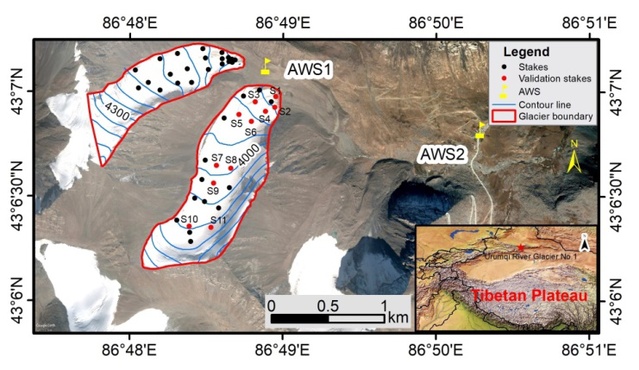

中亚东天山(中国天山)地区乌鲁木齐河源1号冰川空间分布图

乌鲁木齐河源1号冰川(简称乌源1号冰川)监测工作始于1958/59年,是我国较早开展冰川综合性观测的一条冰川,也是世界冰川监测服务处(World Glacier Monitoring Service,简称WGMS)中国境内唯一一条参照冰川,是揭示中亚地区冰川与气候作用机理的理想场所。

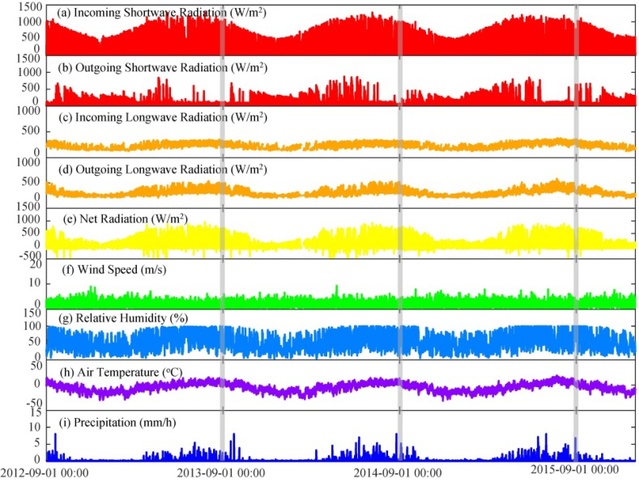

冰川末端2012-2015年气象观测场小时气象记录

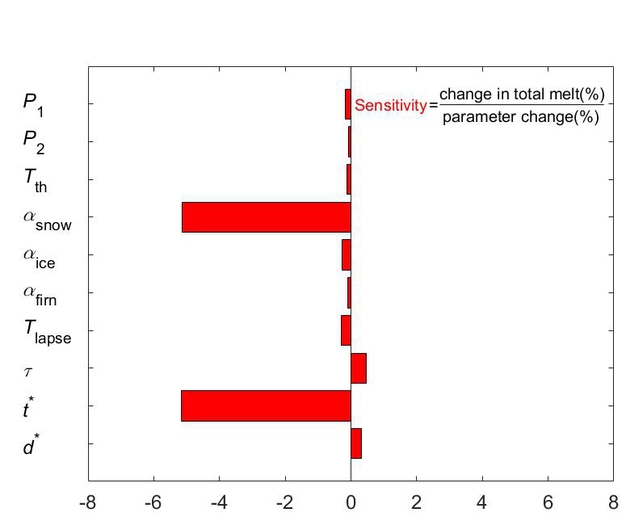

基于冰川和气象观测数据,模型参数敏感性试验结果表明,冰川消融过程对雪的反照率(αsnow)、雪龄(新雪到粒雪的时间,t*)、晴朗天空大气透过率、雪深以及气温梯度的敏感性较高,尤其是对雪反照率和雪龄两参数的敏感性。此外,模拟还发现4200 m的海拔高度是该山区降水梯度变化的一个重要分界线。

冰川消融模拟的参数敏感性试验

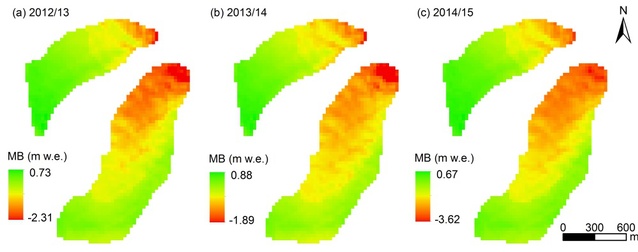

该模拟不仅很好地再现了冰川消融过程,还揭示了冰川对气候变化的响应机理。能量平衡分析表明,冰面获取的能量主要来自于长波辐射,而液态降水带来的能量不足1%,其影响甚微。基准气候情景下,对降水和气温的敏感性模拟表明:若山区气温升高1℃,则需要增加23%的降水方可弥补1℃升温造成的冰川物质亏损。山区降水很难增加到该数量级,因此,未来中亚地区的冰川将在很长一段时间内仍会持续退缩,水资源矛盾也会日益突出。

2012-2015年乌鲁木齐河源1号冰川物质平衡模拟结果

基于已有研究成果,该课题组与中国科学院玉龙雪山冰川与环境观测研究站尝试将山地冰川与旅游研究相结合,探索冰雪服务功能,推动冰雪旅游可持续发展,于2019年在《科学出版社》联合出版专著《山地冰川与旅游可持续发展》。冰雪资源、海洋资源、森林资源被联合国世界旅游组织(World Tourism Organization,UNWTO) 认定为未来重点开发的三大旅游资源,其旅游潜力巨大。

2022年中国京—张冬奥会申办成功后,中国政府承诺“3亿人参与冰雪运动”。2016 年3月,习近平总书记在全国两会期间参加黑龙江代表团审议时指出:绿水青山是金山银山,冰天雪地也是金山银山。近年来,各地积极举办各类冰雪体育赛事,使中国冰雪运动乃至滑雪旅游得以快速推广、普及和发展。在我国南方地区,绿水青山居多,冰天雪地罕见。冰雪资源极为短缺,但其景观极具吸引力,滑雪旅游发展潜力巨大。

审核 冷瑾

编辑 袁璐